やさしい日本語版はこちら

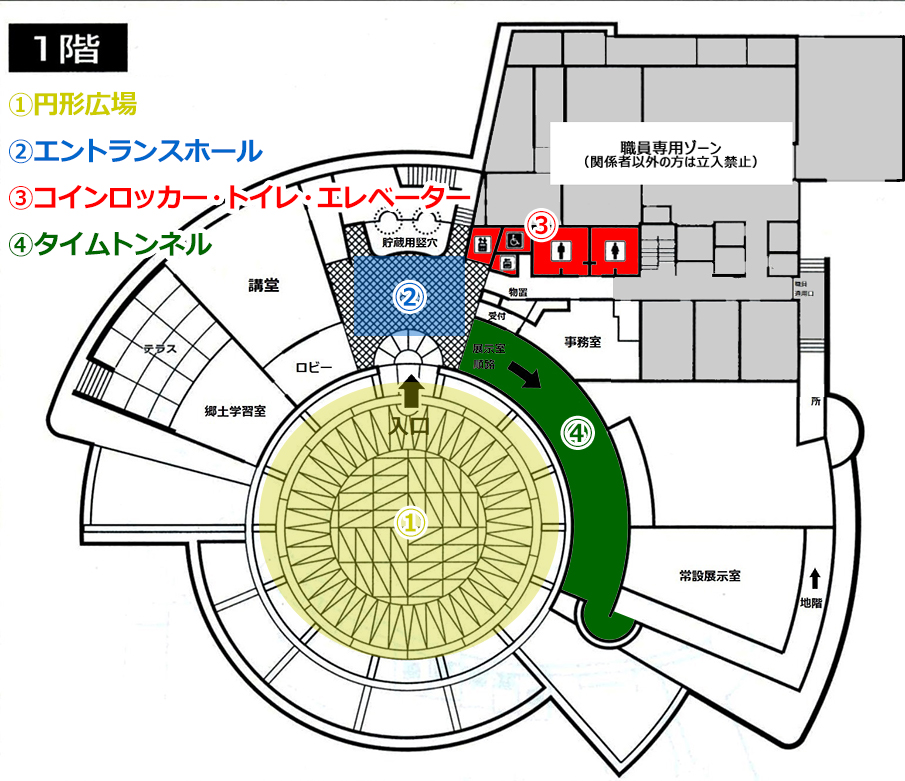

1階

①円形広場

円形広場床面の幾何学的なデザインは、大正2年(1913)に梶栗浜遺跡から出土した日本で初めて発見された多鈕細文鏡の文様をモチーフにしています。朝鮮半島で製作された多鈕細文鏡の出土は、日本列島にもたらされた最初の青銅鏡で、西日本を中心に10例程度しか確認されていません。下関市の弥生時代を物語るうえで特徴的な遺物のデザインをアプローチに取り入れました。

②エントランスホール

正面玄関を入るとエントランスになっており、その正面に原寸大の貯蔵用竪穴がジオラマによって表現されています。ジオラマは向かって左側が綾羅木郷遺跡の貯蔵用竪穴(地下式の倉庫)を弥生人が利用する様子を、向かって右側は昭和40年代(1965~1970年頃)の綾羅木郷遺跡の発掘調査に参加した考古学研究者たちをモデルに、貯蔵用竪穴の発掘調査の様子を復元したものです。収穫した食べ物を貯蔵用竪穴に蓄えるために働いています。このジオラマ背後(北側)の大きなガラス窓からは、借景として屋外に復元された竪穴住居と綾羅木郷遺跡の台地が広がり、彼方の鋤先山を望むことができます。

③コインロッカー・トイレ・エレベーター

| ◎コインロッカー | コイン返却式で、どなたでもご利用できます。 |

| ◎エレベーター | 1階エントランスから地階展示室に通じています。 エレベーターの寸法は出入り口幅90㎝、かご幅140㎝、奥行き幅140㎝です。 |

| ◎トイレ | 館内と屋外にあります。それぞれ1つずつ多機能トイレを備えています。 館内女性用トイレにベビーシートがあります。 |

④タイムトンネル

中国山地の端にあたり本州最西端の地を占める下関市は、関門海峡を挟んで九州と向き合い、響灘や周防灘を渡ると山陰、山陽、四国へ、さらに日本海を挟んで朝鮮半島、中国大陸と通じています。タイムトンネルでは、響灘の波音とともに下関市の平成~昭和(現代)、大正~明治(近代)、江戸(近世)、室町~鎌倉(中世)、平安~奈良(古代)の各時代を関連する画像でさかのぼり、その移ろいを感じながら、土笛の音色とともに古墳時代~弥生時代の下関へと誘ってくれます。

講堂

56名を収容できる講堂です。市民を対象にした講演会や体験学習、シンポジウムなどを行うとともに、博物館活動に関連した研修会場としても使用されています。

郷土学習室

この学習室では、年間を通じて体験学習の準備や開催をはじめ、ボランティア活動の場として使用されています。

地階

⑤地階通路

タイムトンネルを抜けると、そこには響灘の夕焼けを背景にし、弥生時代の少年と少女が土笛を吹いている様子が目の前に広がります。その様子をゆっくりと眺めつつ、地階に向かうスロープを降りていくと、常設展示がご覧いただけます。

⑥常設展示室

綾羅木郷遺跡の出土品を中心に、古墳時代から弥生時代にかけての下関市内の遺跡出土品が約400点展示されています。また、下関市産の新種の恐竜卵化石も展示されています。

⑦綾羅木郷遺跡の発掘調査

昭和40年代(1965~1970年頃)の綾羅木郷遺跡の発掘調査の様子を大型写真パネルで展示しています。

⑧エレベーター

地階展示室から1階に通じています。